ご先祖さまって誰なん?

今回は、「お盆に帰ってくる“ご先祖さま”」って、いったい誰のことなん?ってお話をしていこか〜。

お盆の季節になると、なんとな〜く「ご先祖さまが帰ってくる」って聞くけど…… 「あれ?うちって何代前からの人が帰ってくるんやろ?」「ご先祖って、ひいおじいちゃんだけ?」って思ったことない?

実はな、ご先祖さまってどこまで遡るかって、はっきり決まりがあるわけやないんよ。

人によっては「三回忌くらいまでの親しい故人のこと」とか、「七代前まで」って言う人もおるし、 中には「名前も顔もわからへん昔々の人たちまで全部や!」って考える地域もあるんやな。

例えばな、浄土真宗の教えやと、「亡くなった人はすぐ仏さんになる」って信じられてるから、 お盆は“仏さんを敬う日”って考え方が強かったりするんよ

一方で、民間信仰では「田の神さま」や「家の守り神」として、 ご先祖さまは今も私たちのそばにおるって感じる文化が根づいてるんや。

せやから、「誰が帰ってくるか」って問いに対しては、答えは一つやないってことやな。

“心のなかに思い浮かべた誰か”が、お盆に帰ってきてくれる……そんなふうに考えると、なんやあったかいやろ?

あたしも毎年、おばあちゃんの好物のおはぎ、仏壇にそっとお供えしてるんやで

ほな、今回は「お盆っていつから始まったん?」ってお話、していこか!

お盆のはじまりはいつ?

ほな今回は、「お盆のはじまり」について、ちょっと深掘りしてみよか

「ご先祖さまが帰ってくるお盆」って、毎年8月になるとニュースでも話題になるやろ? でも、いつから始まった行事なん?って聞かれたら、案外すぐには答えられへんかもしれへんな〜。

実はお盆のルーツは、めっちゃ昔までさかのぼるねん。

●「盂蘭盆会(うらぼんえ)」が由来なんやで

お盆って、正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」って呼ばれてる行事なんや。 この言葉は、古代インドのサンスクリット語「ウランバナ(苦しみに逆さづりにされた状態)」から来てるって言われとるんやで。

仏教の経典『仏説盂蘭盆経』のなかで、お釈迦さまの弟子・目連(もくれん)さんが、餓鬼道に落ちたお母さんを救うために供養をした、って話があるんよ。 この話がベースになって、日本でも「亡くなった人を供養する行事」として広まっていったんやな〜。

●日本で定着したのはいつ頃?

日本にお盆の風習が入ってきたのは、飛鳥時代(6世紀〜7世紀)くらいやと言われてるで。 その頃はまだ宮中とか寺院中心の行事やったけど、平安時代になると貴族の間で広まって、 江戸時代には農村や町でも「お盆踊り」なんかが行われるようになって、庶民の間にも定着していったんや。

せやから、お盆って仏教と日本の民間信仰が混ざり合って生まれた、日本ならではの行事とも言えるんよな

●8月?7月?地域によって違うって知ってた?

ちなみに「お盆は8月やろ〜」って思ってる人、多いんやけど、 実は地域によっては「7月にやるお盆」もあるって知ってた?

東京や横浜、静岡なんかでは今でも7月盆が主流やったりするねん。

これは明治時代に採用された新暦の影響で、旧暦での7月15日を新暦に当てはめると8月になるから、 地方では8月盆、都会では7月盆が残ってるってわけやな。

ほな次は、「なんで“ご先祖さまが帰ってくる”って言われてるんやろ?」って話、してこか

どうして帰ってくるって言うんやろ?

さてさて、「お盆にご先祖さまが帰ってくる」って、よう聞くやろ? でもよう考えたら、なんで「帰ってくる」って言うんやろな?

●“帰ってくる”っていう感覚、日本独特やで

この「帰ってくる」って感覚、実は日本独特のもんなんや。 西洋では、亡くなった人は天国に行くとか、輪廻転生の考えもあるけど、日本ではご先祖さまは “家に帰ってくる存在”として捉えられてるんや。

これは、古くからある“祖霊信仰”に関係してるんよ。 昔の人は、亡くなった人の魂が自然や家の近くに留まって、子孫を見守ってくれてるって信じてたんやな。

●仏教と民間信仰のミックスやねん

お盆の時期になると、「迎え火」や「送り火」でご先祖さまを迎えて送るって風習があるやろ? これも、仏教の供養と、日本古来の祖霊信仰が混ざり合って生まれた風習なんや。

つまり、「帰ってくる」というよりも、「もともと近くにいる存在を、改めて迎え入れる」というのが、日本的な考え方なんやと思うで。

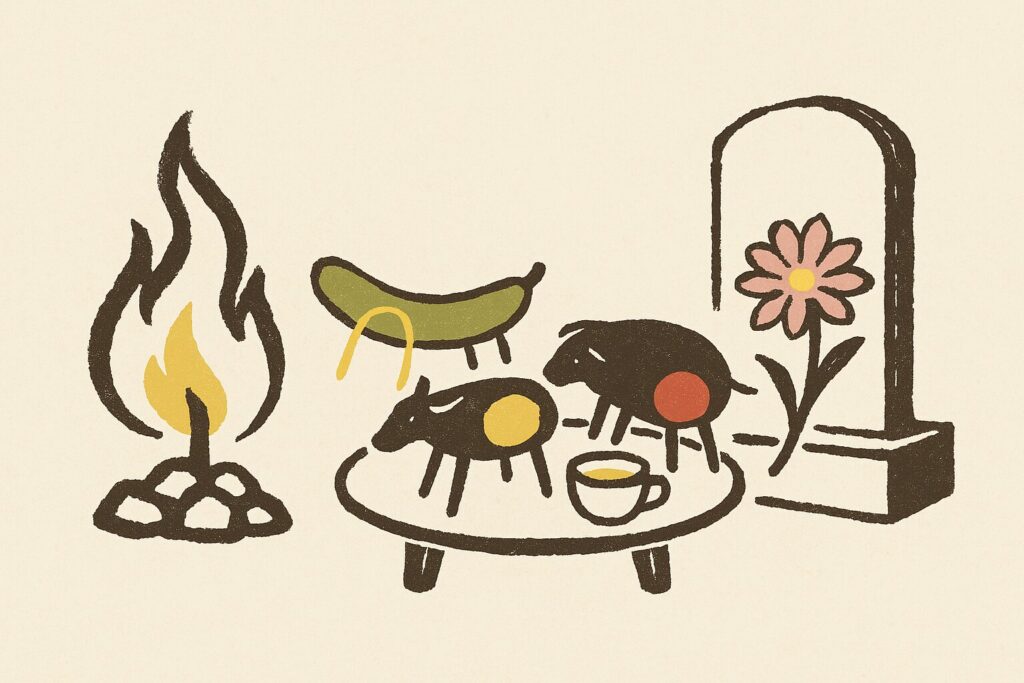

●“精霊棚(しょうりょうだな)”と“おがら”の意味

お盆には精霊棚(しょうりょうだな)っていう特別な祭壇を用意する風習があるけど、 これも「帰ってきたご先祖さまにくつろいでもらう場所」として設けられてるんよ。

また、「おがら」っていう麻の茎を焚いて煙を上げるのも、霊が迷わず帰ってこれるように道を示す意味があるんや。

こんなふうに、日本人は昔から「見えへんけど、そばにいてくれる存在」に向き合ってきたんやなぁと、 お盆になるたびにしみじみ思うんよ。

ほな次は、「迎え火」や「お供え」の意味についても、もうちょっと踏み込んでみよか。

お供えや迎え火・送り火の意味、知ってる?

お盆って言うたら、やっぱり「お供え」や「迎え火・送り火」がつきもんやけど、 「あれって何のためにやってるんやろ?」って、ふと思ったことない?

●迎え火は“ここやで〜”って合図なんや

まず迎え火。これはお盆の入りの日、たとえば8月13日とかに玄関先で焚く火のことなんやけど、 意味としては「ここに帰ってきてええで〜!」ってご先祖さまに場所を知らせる合図なんや。

昔は「おがら」っていう麻の茎を焚いて、煙を立ててたんよ。煙はまっすぐ空に昇るから、 霊が道に迷わんようにっていう想いやな。

●送り火は“また来年な”のご挨拶

お盆が終わるころ、今度は送り火を焚くんや。 これは帰ってきたご先祖さまを、無事に見送る儀式なんよ。

京都の「五山の送り火(大文字焼き)」なんかが有名やけど、あれもまさに「ありがとう、また来年な」っていう気持ちのあらわれなんやな。

●お供え物には“感謝”と“おもてなし”の心がこもっとる

そしてお供え物。これにもちゃんと意味があるんやで。

たとえばキュウリの馬とナスの牛。 あれは「キュウリの馬で早く来て、ナスの牛でゆっくり帰ってね」っていう、 ご先祖さまへの思いやりが込められてるんや。

ほかにも季節の果物やお団子、お茶なんかをお供えすることで、 「わたしたちはあなたを忘れてませんよ」っていうメッセージを伝えてるんよな。

こうして見ると、お盆の風習って、全部“つながり”を感じるためのもんなんやって、改めて気づくやろ?

“ご先祖さま”って、ほんまに見てくれてるんやろか?

「ご先祖さまは空の上から見守ってくれてるんやで」って、子どもの頃に聞いたことある人、多いやろな。

けど、ほんまに見てるんかな? って思ったこと、あらへん?

●“見てくれてる”って思うだけで、ちょっと強くなれるやん

実際に見えてるかどうかは、正直なところ誰にも分からへん。

せやけどな、「見てくれてるかもしれん」って思うだけで、 ちょっと気が引き締まることってあるやろ?

大事な試験の前、うまくいくか不安な時、何気ない日常の中でも、 心の中で誰かが見てくれてる気がするって思うと、背筋がピンと伸びるもんや。

●「つながってる」って思えることが大事なんや

ご先祖さまの存在って、単なる“過去の人”やないねん。

「いまの自分につながる誰かが、確かに生きてた」って思うと、 日々のありがたみとか、人との関係の重みとか、いろんなことが見えてくる。

「お盆」は、そんな“つながり”を感じ直す時間なんやと思う。

だからこそ、「見ててな」「見てくれてるやろか」って問いかけることで、 あたしたちは、自分自身と向き合ってるんかもしれへんな。

“ご先祖さま”って、けっこう身近な存在かもしれへんな

お盆の季節になると、「ご先祖さまが帰ってくる」って聞くけど、 実はそれって、遠い話やなくて、あんたのすぐそばにあるかもしれへん。

迎え火や送り火、お供えや精霊馬。 どれもこれも、「あんたのこと、忘れてへんで」って伝えるためのものなんや。

ご先祖さまが見てるかどうかは分からへんけど、 自分がどこから来たんか、誰とつながってるんかを思い出す時間として、「お盆」はめっちゃ意味のある風習やと思う。

ほな今年のお盆は、いつもよりちょっとだけ丁寧に、 ご先祖さまに「おかえりなさい」って声かけてみたらどうやろ?

コメント